伝統 × 革新 山梨の味が、進化する

食べるたびに変化する、体験型の一杯

高菜先生のほうとうの特徴

①こだわりのスープ

つゆのベースは煮干出汁、椎茸の出汁が一般的ですが、高菜先生のほうとうには鶏ガラも少し入れており、コクがあります。

こだわりの出汁に醤油や味噌、塩など商品に合わせてスープを変化させています。

つゆのベースは煮干出汁、椎茸の出汁が一般的ですが、高菜先生のほうとうには鶏ガラも少し入れており、コクがあります。

こだわりの出汁に醤油や味噌、塩など商品に合わせてスープを変化させています。

②多様性

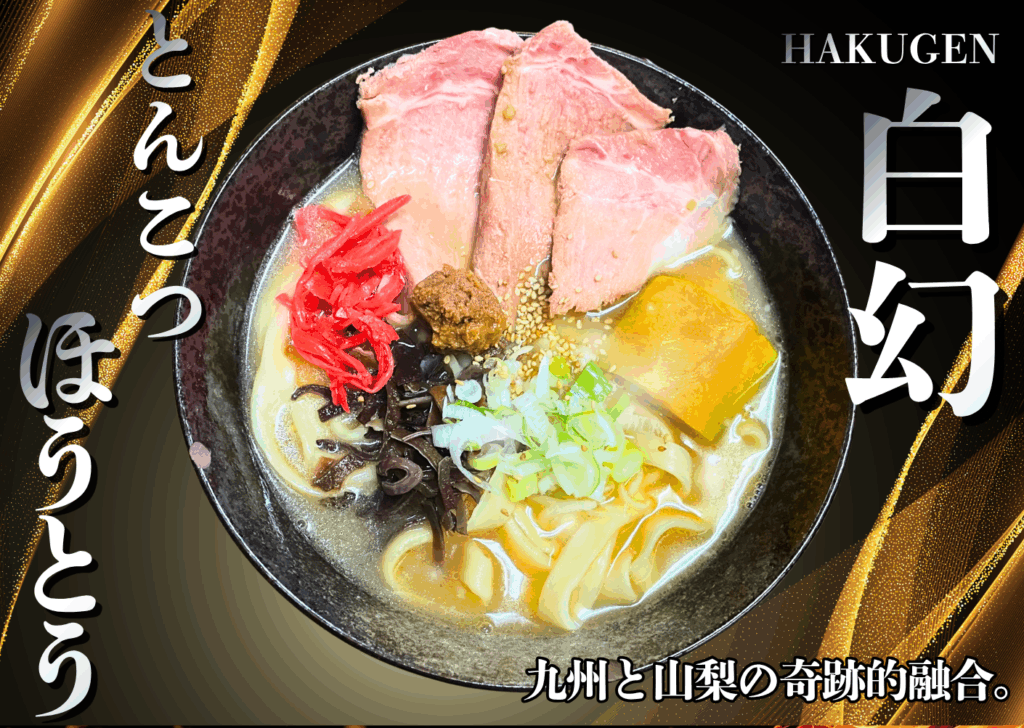

高菜先生のほうとうはオーソドックスな味噌テイストのものもございますが、とんこつやゆず塩味など季節で様々なほうとうを提供しております。

ぜひ色んな味をお試しください。

高菜先生のほうとうはオーソドックスな味噌テイストのものもございますが、とんこつやゆず塩味など季節で様々なほうとうを提供しております。

ぜひ色んな味をお試しください。

③トッピング

一般的なほうとうは煮込み料理のため、トッピングをするという考え方はあまりありませんが、高菜先生のほうとうにはかぼちゃなどの野菜に加えて肉も入り、豪華なほうとうになっています。

肉は3時間じっくりと調理したローストポークを使用しております。

その他に名物のあげぽよチキン、ちくわの天ぷらなどもございます。

辛味玉、特製黒マー油もご用意しており、気軽に味変することができます。

一般的なほうとうは煮込み料理のため、トッピングをするという考え方はあまりありませんが、高菜先生のほうとうにはかぼちゃなどの野菜に加えて肉も入り、豪華なほうとうになっています。

肉は3時間じっくりと調理したローストポークを使用しております。

その他に名物のあげぽよチキン、ちくわの天ぷらなどもございます。

辛味玉、特製黒マー油もご用意しており、気軽に味変することができます。

商品一覧

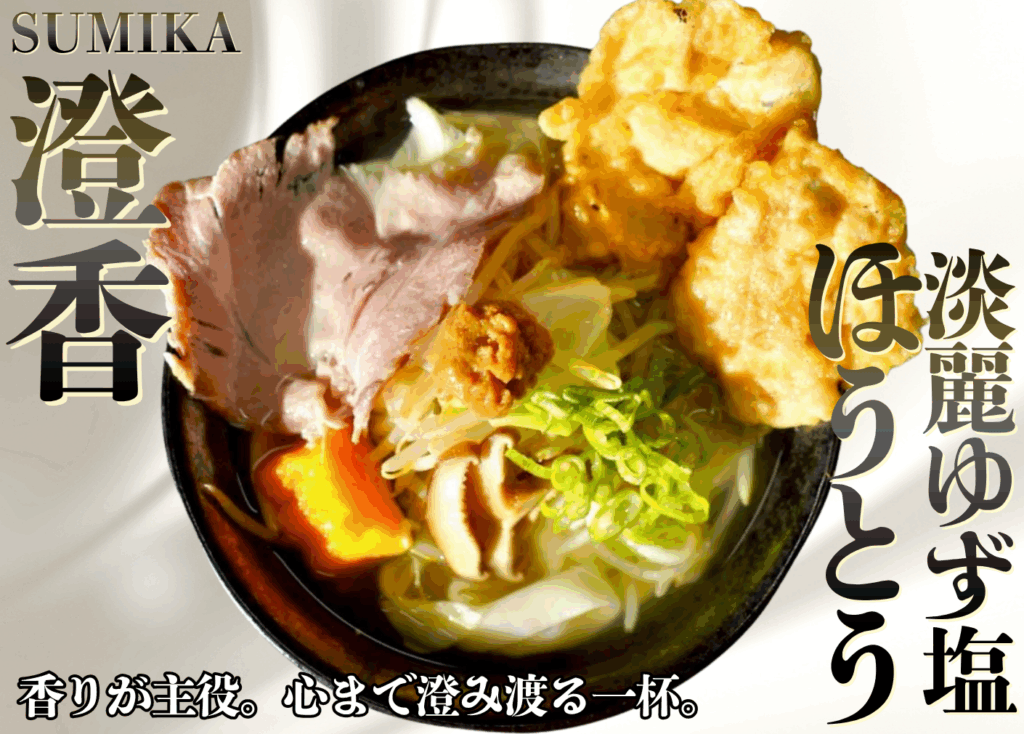

淡麗ゆず塩ほうとう

香りが主役。心まで澄み渡る一杯。 白だしをベースに、柚子の香りがふわりと広がる淡麗スープ。味噌玉を溶かせば、まろやかに深まる味わい。具材はかぼちゃ、しいたけ、ローストポーク、ネギ、もやし、キャベツ。最後は“ゆず茶漬け風”に。あっさり、なのに満たされる。香りを楽しむ癒し系ほうとう。

白だしをベースに、柚子の香りがふわりと広がる淡麗スープ。味噌玉を溶かせば、まろやかに深まる味わい。具材はかぼちゃ、しいたけ、ローストポーク、ネギ、もやし、キャベツ。最後は“ゆず茶漬け風”に。あっさり、なのに満たされる。香りを楽しむ癒し系ほうとう。

王道味噌ほうとう

味噌の旨味が染み込んだ極太麺との相性抜群。味変の黒マー油を入れることでスープにコクが出ます。鰻丼セットにして余ったスープでひつまぶし風もおすすめです。

ほうとうの歴史

「ほうとう」

それは、小麦粉を練った生地で作った、幅が広い太麺をたくさんの野菜と一緒に味噌仕立ての汁で煮込んだ料理です。山梨県を中心とした地域において、2007年に農林水産省により各地に伝わるふるさとの味の中から決める「農山漁村の郷土料理百選」にも選ばれています。まずは、ほうとうの歴史的背景からご紹介していきます。

ほうとうの名前の由来は?

ほうとうは本来「餺飩」という名前で、ほうとうと読むのではなく「はくたく」と読みます。

由来としては

①餺飩はこねた小麦粉を麺棒で薄く延ばし、煮込んだうどんのことを指しますが、奈良時代の頃に遣唐使などによって大陸から伝わった食べ物だそうです。そして平安時代に餺飩(はくたく)の音が訛って、ほうとうと呼ぶようになったと言われています。

②戦国時代に武田信玄が甲州に訪れた遣唐使から伝承され、川中島の戦いの折に考え出された陣中食で、俗に“武田汁”と言われました。生麺と季節の野菜を使い味噌汁の中で煮込むというもので、手間がかからず、消化も良く栄養価も高いことから、餺飩は野戦食として用いられたと伝えられています。武田信玄自らの伝家の宝刀で、麺を細長く切ったことから、“宝刀”(ほうとう)の名が生まれたという伝説もあります。

以上二つが濃厚な説として挙げられますが、「ほうとう」には他にも様々な歴史やいわれがあります。

ほうとうは山梨県の自然に合っていた

ほうとうは、「うまいもんだよカボチャのほうとう」といわれるほどに、山梨県民の生活に密着しています。では、なぜこんなにも地域に根付くようになるまで長く食べられてきたのでしょうか。

それには、山地が多く”山国”と呼ばれる山梨県の気候風土や富士山の麓という地理的条件が大きく関係しています。山梨県の大部分が山地であることは、急斜面が多いということです。急斜面が多いと水田を作るのが難しくなるだけではなく、標高が全般的に高いので稲作に適していなかったのです。

また、富士山の麓の町の地質は、昔の噴火によって流れ出た溶岩流や火山灰土で構成されているのです。こうした条件から、昔から米の栽培は容易ではなく、米はかなり貴重で滅多に食べられるものではありませんでした。小麦粉はうどんよりも少量で済み、ほとんどの具を野菜で補えるので昔から庶民の日常食として食べられてきたという歴史的背景があります。

食生活の中心となることで、昔は「ほうとうの麺を打てないと一人前でない」と言われ、嫁入り修行の第一歩であったようです。

ほうとうの特徴

郷土食として、これほど普及しているものも少なく、「朝はおねり、昼は麦飯、夜はカボチャのほうとう」というのが山梨(甲州)の日常生活のリズムでした。「うまいもんだよカボチャのほうとう」ということわざもあるように、全国に誇りうる郷土食であり、長い歴史の中で今でも多くの人々に親しまれています。

次に、ほうとうの特徴である「麺」・「汁」・「具材」について解説していきます。

ほうとうの特徴①麺

ほうとうは、うどんやそばと違って生麺をそのまま具材と一緒に煮込むので、汁にとろみがついて冷めにくいのが特徴です。麺には塩を練り込まないのでコシは出ませんが、塩抜きする必要が無いのでそのまま具材と一緒に煮込むことができます。(基本的には寝かさない)

薄く幅が広いことが特徴のほうとうの麺ですが、これは名古屋のきしめんよりも薄いと言われています。

麺の生地を切るときは、大体厚さが1.5~3㎜、幅が8㎜~1㎝ほどに切ります。もちもちとした食感で、ちぎって煮ることも多く、麺だけでなくしらたまのような感覚でも食べられます。

ほうとうの特徴②汁

ほうとうの汁は基本的に味噌ベースです。かつて味噌は、各家庭で手作りされた甲州味噌と呼ばれる、米麹と麦麹の両方を使って仕込んだもので作られることが主流でした。

信州味噌に近く塩気が強いのが特徴です。これにカボチャを煮崩して溶かしたものが美味であるとされますが、カボチャを溶かすまで煮るのか、否かは地域差があります。

この甲州味噌の塩気とカボチャの甘味とが渾然一体となった奥深い風味がほうとうの美味さの最大の特徴です。出汁は煮干しで取り、家庭では出し殻もそのまま入れられます。

ほうとうの特徴③具材

ほうとうの出来上がりの写真を見てみると、ごつごつとした大きな具材が乗っているのを目にします。

ほうとうを作る時に、昔から小麦粉の使用量を抑えようと野菜を多めに使ったのが主な理由ですが、実際に見てみると想像以上に多くの具材が入っています。かぼちゃ、しいたけ、山菜、山芋、ジャガイモ、ネギ、人参、白菜まどなど…。

特にかぼちゃは「うまいもんだよカボチャのほうとう」という言葉があるように、ほうとう=かぼちゃと言っていいほど欠かせない具材となりました。